游记摘录

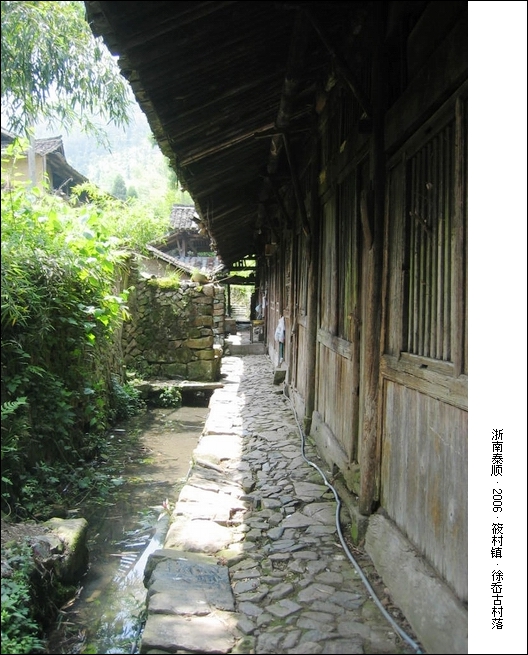

--徐岙古村落位于筱村镇,是泰顺县保存最完整的古村落之一。村落具有悠久的历史,深厚的文化积淀,而且形态上古朴自然。虽然古村名“徐岙”。可村中的居民却不姓徐,而姓吴。据记载,宋宣和年间,方腊作乱,徐震(泰顺仙居人)率兵抵抗,不幸牺牲,在扶柩返乡的途中,经玉溪(今徐岙前面的溪流)时显灵,天降甘露。因此地久旱而歉收,如今却连年丰收。于是村民将这个块地方命名为“徐岙”,以此纪念。徐岙村内街巷纵横,路面铺以鹅卵石,民居错落有致地分布在街道两旁,颇具韵味。村内可参观:文元院、举人府、吴氏宗祠等古建筑。如今村中已很少有人居住了,显得寂静而荒凉,到处都弥漫着一派颓废的气息。当年的繁华已经凋零,让观者心中惆怅不已。

--徐岙村口立着几株粗壮的老树,有红豆杉,香樟,枫香,每一株都历经了3、4百年的人间风雨,却依然枝繁叶茂,守护着这个小小的村落。村中房屋矮小破旧,多是砖基泥墙木头门窗,很多围墙已经残破不堪,青苔遍布,野草丛生,屋墙上有长年烟熏火燎的痕迹。小巷上铺的鹅卵石在雨水浸润下泛起微微的油光,路上少有行人,偶尔在远处的屋门前,田地间看到一两个劳作的老人。只有我们的脚步声踏碎这经年累月沉淀下来的宁静。村子里有两个比较大的院落,门楣上分别挂着“文元”和“登科”的牌匾,据说曾是文举人和武举人的府第,现在已无人居住。破烂的院门,摇摇欲坠的院墙,杂草密布的空旷院落,诉说着岁月无情的侵蚀。只有堂屋中造型繁复精致,颜色黯淡斑驳的雕花门窗和梁柱依稀映现出当年的金碧辉煌。雨下大了,我们躲进一户人家。这户人家地势较低,两排房子中间,只露出窄窄的一条天空,铅灰色的乌云翻滚,墙头衰草随风摇摆,雨点从屋檐上一滴一滴地落进廊下一只长满青苔的大石鼎,溅起细小的水花和波纹。屋主是两位老人,仿佛对我们的到来视而不见,依旧忙着自己的事情。老奶奶从门外搬进来一捆柴禾,老爷爷则沿着残墙上突出的砖头爬上墙头,为墙外的一小片菜地施肥。我们静静地站立,恍惚中周围似有氤氲的雾气飘浮,古旧阴暗房屋中特有的潮湿而略带霉味的气息隐约可闻。想起杂志上的文章,如果夜深人静的时候在村中游荡,也许真的会遇到狐仙幻化成的美丽白衣女子,从身边飘然而过。

--雨淅淅沥沥起来,我们的汽车在筱村镇的路上开始寻觅。没有地图,只听我在自言自语般低语:沿筱村一条大路笔直走下去,不多远,有个不起眼的杂草丛生的岔路口。还没见到那杂草丛生,就见一排汽车又沿路展开,疑惑地问,徐岙到了? 果不其然,已经没有了那条不起眼的路口,取而带之的是路口的上方挂起了一条欢迎的横幅,显赫的大字提醒着游客,这就是筱村的古村落徐岙了。迈进村口,没有一点不经意间跌落的感觉,反而为村口那烟雾缭绕的小手工作坊,还有新立起的一块石碑而感到失望起来。我在想,这样的地方还有狐仙么? 正在猜疑之中走进村子,恍惚间,一切都变了。青瓦木墙,卵石铺路,一个三面环山,错落有致的古村落生动地出现在我们眼前。

--直到今天,我还是想说,真是喜欢死了那种充满古意的感觉。青石板的小路被雨水冲得亮亮的,倒影出街上的景物;一棵棵古树枝繁叶茂,仿佛为小村撑起了一把绿伞;一幢幢古宅静美得如同水墨画,在细雨中向你做着无言的倾诉。望着滴水的屋檐,你的心仿佛也和那滴落的雨水似的,扑哒、扑哒地沉了下去,静了下去。屋前幽幽的水塘,院后青青的翠竹,残破的门边悄悄垂挂出一枝艳艳的小花,一条在小巷里跑过的小狗,几个披着蓑衣的农民,一个背着婴儿的少妇,都会让你的思绪飞去很远很远。或许,这就是跨越了百年时空,一次不经意间的跌落?我若有所思。 随意迈入一家老宅,问起历史。那中年人说,我不是这里的主人,你们还是去另外两个院子看看吧,那可都是状元们的老宅啊。听罢,我们饶有兴致地按着他指的方向寻了过去。 拐过弯没多远,见一院落,门楣上悬挂的牌匾“登科”二字赫然在目。这是清代乾隆年间举人的家,一座气派宽敞的三合院。迈进院子,只见一堆土瓦堆在院中,几个老人含笑着迎了上来。

--我们一边用相机拍摄着那带着尘土瓦砾的精美木雕画,一边和老人询问这幢老宅的情况,得知,现在这里只剩下两个看房子的老人,他们正想把房子再翻修一下,好让这座百年老屋能尽显当年的奢华与威风。 两个老人颤微微地拎来个包包,然后一样、一样拿给我们看。原来是这几年到这里采风的文人墨客和他们的合影,还有几张是摄影作品。当我正想把其中一张以徐岙做全景制作而成的明信片拣走时,老人对我说:两元。我忧郁了一下,放弃了。

--转过翠竹环拥的一处山角,突的感觉我这一身衣著与背负的大包的荒唐。一株千年的古樟树后,卵石的路延坡势而上,长长的隐没不见尽头。遥见那探身而出的院门檐角,是远古的雕刻和掐起的墙脊。我是不是应该换了长衫布鞋而来?右手摇扇、左手捋巾冠长带,一步一停而来?

只是,那卵石的长巷如同所有的古民居一样,苍苔丛生、细草初萌,虽然背倚青山,有桃花初绽又谢;虽然精雕的门廊木饰,三四道青石拴马桩,但这一切也只是不合时宜的与当今的时代对立。是不屈?是倔强?还是忍耐?我说不清楚。夯土的围墙和卵石的墙基早已剥落,即便是登科、文元的门楹也光华不再,悬鱼、窗饰皴裂渐渐的无从识别;就算是还伫立的拴马桩脚下也已经是再无马蹄深痕,正堂粉壁无中堂,两厢无书几,雕花的堂窗后,只有老妪坐在透过屋角的阳光中削着番薯,鸡群啄食旁若无人,就连院角塘落边的花狗也呆呆的不知道是冲着我狂吠还是不屑理睬的走开。

那堵墙依然矗立,让人看着有些痛楚,黄土夯实却就在顶上有一株小松青回,对着雨霁后的青田发问!与其相对,呼吸也急促,几处的深宅大院,是曾经的贡生、举人府坻,从门檐的精致雕饰和门前的拴马桩可以相像当年的喧哗,只是这一去已不再复返。

一盏灯火夜深红,猛着心时不计工。

他日风云能际会,定应平地步蟾宫。

是寒窗苦读后的希翼,也是对于子孙的教诲。纵然门廊上凋败的红联上尚存笔墨之香,字里的勾点撇捺尚存诗书礼仪与荣华,但那青山依然,只是这人世已然沧桑!

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口