【核心提示】我向吴晓铃先生请教的机会并不多,但曾受到他许多教益。先生的“秀才人情”,对我来说是一件珍贵的文物,收藏着一段珍贵的纪念。

吴晓铃(1914—1995),原籍辽宁绥中,自幼随父亲居住北京。早年就读于燕京大学,得郑振铎先生小说戏曲文献、版本目录学方面之真传,后转入北京大学师从胡适之、罗常培、魏建功诸先生,在音韵、训诂、校雠、考据之学等方面打下坚实基础,成为我国著名的古典戏曲和小说研究专家。

我向吴晓铃先生请教的机会并不多,但曾受到他许多教益。最早是1962年,我将自己的《宋元话本》论文稿交给中华书局,文学组组长徐调孚先生拿去请吴晓铃先生代审。因为是中华书局内部人员的稿子,由局外专家审稿,可以严格和客观一些。他提了不少宝贵的意见,还提示了一些参考资料的出处。我非常感激,有他给我把了一关,文稿的质量便有所提高,也不致出大的错误。给我出论文题目的导师浦江清先生早已辞世,因此吴晓铃就成了我论文的唯一的“答辩委员”。

当时,我还自不量力地想编一部《宋元小说家话本集》,编出初稿后还是由徐调孚先生转送吴先生代审,吴先生在学术上的要求是很严格的。他提了许多改进的意见,主要是收录标准和断代的问题,也提供了很多信息。后来,由于一些原因,这部书稿搁置了三十多年。直到我退休之后,又翻出来重新加以整理,看到稿纸上还有他的一些批注,感动和怀念之情油然而生,也为现在没有机会再向他请教而感到遗憾。后来,我把《宋元小说家话本集》作了删改,并补加了注释,由齐鲁书社出版,其中就有他对我的指点和鼓励。

吴先生和中华书局关系密切,主要是关于《古本戏曲丛刊》的工作。郑振铎先生不幸遇难殉职之后,他主编的《古本戏曲丛刊》就停顿了。国务院古籍整理出版规划小组组长齐燕铭召集了吴晓铃和赵万里、傅惜华、阿英、周贻白等五位学者组成新的编委会。因为郑振铎先生原为中国科学院文学研究所所长,所以作为文研所的任务,由文研所的吴晓铃先生负责具体的编选工作是最为适当的,在编辑、出版工作方面,指定中华书局参与配合。为了完成这项任务,中华书局特地从文研所调进了专研戏曲的周妙中同志,配合吴先生做了大量调查研究工作。在吴先生主持下,共同编写了《古本戏曲丛刊》第五集至第十二集的草目。为了配合当时历史剧创作的热潮,齐燕铭同志建议,把第十一集清代内廷编撰的历史故事和传说的“大戏”提前编印,并改为第九集,于1961年至1964年间陆续出版。

1983年,古籍整理出版规划小组第二任组长李一氓同志继续主持《古本戏曲丛刊》项目,中国社会科学院多次召集文学研究所和各有关图书馆、出版社的负责人开会商讨,催促《古本戏曲丛刊》的继续编印。李一氓曾在《谈〈古本戏曲丛刊〉的出版》一文中说:“特别值得钦佩的是他(指郑振铎先生)以个人力量编印了《古本戏曲丛刊》四集,共约四百册……我作为接替郑先生管理古籍整理规划的职责和郑先生很亲密的一个朋友,现在可以放心了,可以算对得起他了……我更希望他们(指编者和出版者)继续密切合作,把第六、第七、第八集陆续编印出来。这不仅是中国戏剧界的大事,也是中国文化界的一件大事。我诚恳地希望国家图书馆、有关大学图书馆和保有这类古籍的戏剧研究所和戏剧研究者,支持中国社会科学院文学研究所和上海古籍出版社的这一工作,提供资料,底于完成。”(《解放日报》1986年8月3日)不幸的是,李一氓同志没有看到六、七、八集的编印就与世长辞了。继而吴晓铃先生也离开了人寰,从此《古本戏曲丛刊》工作停顿了26年。

我在1983年才参加了李一氓同志召开的有关古本戏曲和古本小说出版工作的几次会议,有关《古本戏曲丛刊》的资料,我还保存了一些。如今看到当年吴晓铃先生拟定的第五至第十二集的草目,仍惊叹他对古代戏曲目录的深厚积累。2006年,从《吴晓铃集》中读到他在20世纪30年代编写的《鄞县马氏不登大雅文库剧曲目录》、《读曲日记》等,才了解他对中国剧曲目录学倾注了大量的心血,做了很多的基础工作。但令人遗憾的是,他设想的“曲录新编”(见《我研究戏曲的方法》)没有留下成形的稿本。

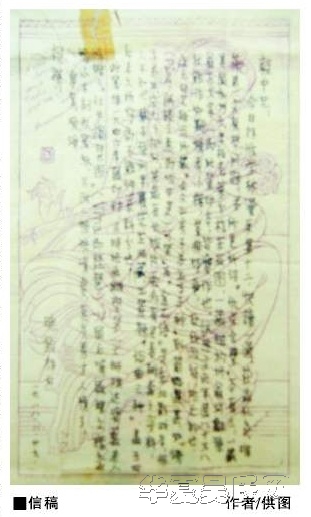

1988年8月,我给吴先生寄了《学林漫录》第十二集,因为其中有一篇齐如山先生的《小说勾陈》遗稿,和他从美国抄回来的《哈佛大学所藏高阳齐氏百舍斋善本小说跋尾》有关。吴先生看到书后,给我复了一封信,对《学林漫录》第十二集的文章谈了一些意见。原信如下:

今日拜收学林漫录集十二,快读一过,获益孔多。唯蒋君一文有些问题,弟所见所谓“仇文合璧”本有三:一藏美国加州大学柏克莱分校东亚图书馆,一藏纽约州翁同龢孙翁万戈家,一即此影印本,皆赝作也。试思文氏年届八十有八,犹能作如斯娟秀小楷,岂非怪事!故所考证,均无补也。启元白兄跋我所藏“会文山房子弟书等三种”则简略过甚,如“谤(pang,开谤之意,即吹牛是)可笑”是东北影戏本,非子弟书,应为之抉别:其最有价值处,厥为有关春澍斋之资料,人不知也。藏本系刘半农先生旧藏,书签题“俗曲三种”,盖五四后未久所收,尚不能件系科分也。

启元白先生对子弟书的题跋,后来在《创造性的新诗子弟书》一文中已作了修正。吴先生这封信是用他特制的画笺写的,他在信末告诉我:

此笺系一九四六年离印时,当时绘画雕塑第一大师难达婆薮老人绘赠的一幅作品,归国后嘱厂肆文楷斋缩小木刻为笺纸,另附一帧供清赏,真是秀才人情了。

这帧信笺是精美的木刻版画,吴先生曾在《难达婆薮〈禅定图〉跋》一文中介绍说:

难达婆薮翁是当代印度首席画家,逝于1966年4月16日,寿八十三……1924年伴诗人泰戈尔访问北京时,曾为梅兰芳大师作油画《洛神图》和水墨画《禅定图》。二图历劫不知尚在人间否。现将我的《禅定图跋》和珍藏的《弹琶图》和翁晚年以华风运笔的《灵鹫山》写生二帧付刊露布,以见中印文化交流的因缘。

先生的“秀才人情”,对我来说是一件珍贵的文物,收藏着一段珍贵的纪念。

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口