| 中华民族 上下五万年 |  打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口 |

|

中华民族, 上下五万年 作者 yazi

这些年来, 我读了不少中文英文的考古书。 我最大的感慨是, 西方考古人与中国考古人, 他们的做事想事都很不一样。 近两百年前,西方文化人开创了考古学。 西方考古人做考古,只要是有古人痕迹的地方,便有他们的足迹。从古希腊到埃及,从肯尼亚到南非, 从爪哇到澳洲,从印度到华夏中原,他们是无处不去。 他们跑到非洲认老祖宗,跑到印度认表亲。 这些年来还跑到我们的大西北来认四、五千前走散了的亲兄弟。 面对着那些栩栩如生、身着鲜艳羊毛衫、头戴别着羽毛的高顶毡帽、沉睡了四千年的高鼻深目的楼兰族人,他们会动情地热泪欲下。 因为他们怎么也想不到,这些四、五千前就走散了的亲兄弟会这么大老远地从乌拉尔山脉下的大草原, 带着青铜,骑着骏马, 赶着牛羊群跑到了中国的大西北, 还在大漠绿洲上播种了小麦。

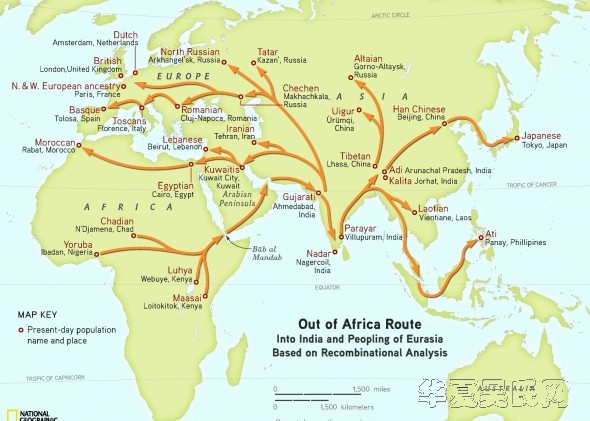

我们的文化人,多年来习惯用“上下五千年”来描述中国文明的古老和源远。这五千年的说法,我想又是百年多前晚清文化先辈的杰作。 严复、梁启超那一代文化人,在向国人传授西方的科学文明的同时,极力倡议传说中的黄帝为华夏族和汉人的鼻祖,坚信这能使国人自强以御外辱。 章太炎、刘师培等一行文化人,更是引经据典,考定黄帝即位年距当年(1905)已有四千六百零三年, 因此笼统地称“五千年”的华夏史。 过去近百年来,中国的考古人经几代人的努力,向世人展现了中华民族先人们的古老文化。 我们中华民族的历史,已不再限制于黄帝纪年的五千年。 我们的考古人相信,也希望国人们都相信,我们的中华民族和文明,是百万年来独立起源于我们所知的现代中国版图所标记的国境线内,是世界上唯一的百万年来延绵不断的独特的民族和文明。 归根结底,中华民族有“超百万年的文化根系,上万年的文明起步,五千年的古国,两千年的中华一统实体”(苏秉琦,《中国文明起源新探》)。 我们不必像西方文化人那样书呆,跑到撒哈拉大漠去认老祖宗。 我们中华民族的老祖宗百万年前就居住在位于现代中国版图的国境线内的元谋和周口店。 况且,我们还有曙猿。 我们与西方的白人和非洲的黑人,明摆着有不同的类猿人老祖宗。 我们也完全没有必要像西方文化人那样跑到西亚去崇拜万年前两河流域的农耕人, 因为我们的祖先万年前也在长江黄河边植粟播稻, 在黄土地上烧制彩陶。 我们还有蒙古大漠边上红山人的玉佩,扬子江边良渚人的玉璧玉碂, 更有举世无双的商周的青铜礼器。 西方考古人显然对自己文字的源来底气不足, 因而不得不再次跑到西亚的两河流域,拜认古苏米尔人的碶形文为自己文字的老祖宗。 而我们两千多年前就有“苍颉造字”的记载,更有三千多年前殷商的卜骨文字为证。 我们的考古人似乎毫无疑问, 同在欧亚大陆的古苏米尔人的文字创造的消息不可能传到殷商,也绝对没有对殷商文字的产生有任何启发。 我们的华夏先人完全是独立产生了文字的意念和构想, 然后创造了文字。 只是,我这个业余者还是摸不透。中国考古人在写下这些振奋人心的自信时,心里难道没有丁点的不踏实? 毕竟西方考古人老早就在欧洲大地发掘出有百万年前直立人的遗址和几万年前现代智人和尼人的遗骸,也早有出土大量的六、七千年前制造的绚丽的彩陶,也出土了五、六千年前铸造的精美的青铜器。 他们现今的语言和文字,不论是发音还是语法词汇,都可以直接追源到三千多年前的古希腊文字和更早的原始印欧语。 他们解译了三千多年前属于自己的古文字, 古希腊文 Linear B,也留有记载详细的亚历山大大帝和罗马帝国一统欧亚大陆的二千年历史。 现今的欧洲大地,不仅遍布着大大小小的、在古罗马时就开始香火延续不断的天主教堂, 还有在古罗马帝国的欧洲疆域里诞生的欧共体和欧元区。 照道理来说, 西方考古人也可以说, 西方文明在自己的欧洲有“超百万年的文化根系,上万年的文明起步,五千年的古国,两千年的一统实体”。 我有些好奇: 如果我们的考古人也象西方考古人那样做考古,我们的考古人又会怎么描述中华民族的根源? 我们中华民族的先人, 在过去多少万年来, 历尽漂泊的艰辛和跋涉的风险。 他们不只是在迁徙的旅途上为我们留下了他们的几万年前的聚落遗址,他们的足迹也永久地记录在了我们的基因里。 大约一百多万年前, 生活在非洲的一支类猿人(Homo ergaster)率先从非洲走出。 他们走出非洲后分成两支, 一支由中东迁徙到欧洲大陆。 这一支的后代,在当时冰川纪的冰天雪地的欧亚大陆上,逐渐进化成尼安德特人 (Neanderthal) 。 另一支顺着南海岸线迁徙到亚洲大陆,来到了爪哇岛,也来到了我们的东亚大地。他们就是遍布东亚及东南亚的直立人(Homo erectus)。著名的周口店龙骨山上的北京人就是直立人的代表。 当 Homo ergaster走出非洲时,中华民族的直系祖先却留在了非洲。 最新考古材料表明,大约在十多万年前降临到非洲大陆的冰川纪间期和紧接而来的大规模干旱,几乎将我们的直系祖先抹杀殆尽。至今,在我们这些欧亚大陆的人群基隆中, 仍清晰的显示出十几万年前发生在我们非洲先人中的瓶颈现象。 通过对yDNA 和 mtDNA 突变率的计算表明,这些劫后余生的人群可能还不到五千人。 然而,正是这几千人的现代人的种子,依靠南非海岸边上海贝海鲜生存,在不到一两万年的时间,随着气候的回暖又将他们的足迹带到了整个非洲大陆。 也就在这段期间内,我们这些现代人的祖先掌握了语言这一独特的工具,在行为上进化成了现代智人 (Homo sapiens)。 至此,我们的非洲先人们在体质、智能和工具制作技术上为走出非洲做好了准备。 距今五万到八万年的旧石器早期的年代(Upper Paleolithic), 有一小群在体质和行为上已经是现代智人的非洲先人们,随着气候的变化,追随着他们在非洲的猎物,也就是那些大规模远距离迁徙的牛群、鹿群和羚羊群,漂涉过红海,走出非洲大陆,进入到阿拉伯半岛, 由此迈开了现代人类向全球迁徙的第一步。 分子遗传学家们通过对全球人类的yDNA 和 mtDNA 的研究分析,认为我们的先人们走出非洲可能只成功了一次。 而且这次成功地走出非洲的先人, 其人数可能也不过就是一个约两百人的原始部落。 分子遗传学家们认为,现在除非洲以外的全球的人类,可能都是源于这一小小的以狩猎采集为生的部落。 正因为走出非洲的这群先人的数目占当时在非洲的现代智人的总数来说相当小,他们所携带的遗传多样性(genetic diversity) 也只会是人类总的基因多样性的一小部分。 当他们走出非洲向全球迁徙的过程中,他们之后再分出的每一族群,会加倍地受到人类遗传学所称的随机基因漂变(genetic drift) 效应的冲击,其结果会极大地增加他们各自族群向不同的道路上进化发展的速度。 这一遗传机理,导致几万年后形成了以各大洲地理区域为分界线的几大人种, 如欧洲的高加索白人,亚洲的蒙古人种,澳洲、新几内亚的土著人。 五、六万年前的地球, 由于大量的海水被冰冻在地球的两极和欧亚大陆的北部,东南亚的几个大岛仍是相连的, 形成现已消失的古大洲 Sunda。 在东亚, 日本岛仍连着中国大陆。 澳大利亚、新几内亚和Tasmania三大陆地仍连在一起,形成现已消失的古大洲Sahul。 正因为有这样的地理条件,我们的这群先人有一部分沿着南海岸线来到了现在的澳大利亚、 新几内亚、东南亚,然后继续沿着海岸线向北迁徙, 来到东亚的中国和日本海岸, 沿途留下了众多聚落遗址。 确实,直到四万年后的今天, 我们还是能从现今居住在印度Andaman岛上的原始居民,澳洲、新几内亚的原始部落和日本北方的阿努人上找到这条最古老的现代人迁徙路线的痕迹。 我们的另一部分先人则辗转由印度支那沿河流向内陆迁徙, 来到华夏大地,一直扩散到中亚的草原大漠和西伯利亚。 可能正是这群转向内陆的先人,构成了我们中华民族种群基因库的主要源头。 大约在两万年前,正当更新世(the Pleistocene) 冰川期接近尾声、气候逐渐回暖时,全球经历了一场急速的降温期 ——末次盛冰期。 在这一冰期, 整个北欧大地和西伯利亚全被冰川覆盖,大面积东亚北部地区变成了干旱和寒冷的大漠和草原。 对旧石器早期各个地区的现代智人的头盖骨比较研究表明,我们的先人们从非洲来到东亚后的几万年时间内,他们的头盖骨形态与世界其他地区的古人群没有多大区别。 然而,在末次盛冰期(Last Glacial Maximum)冰期间之后,各地区的现代人的头盖骨发生了明显的分化。 末次盛冰期的地理气候环境,必然迫使在这些区域生活的古人们逐步向南迁徙,寻求南方亚温带气候的庇护。 在欧洲, 他们避难到现西班牙南部和东南欧的乌克兰和巴尔干地区。 在东亚,他们则向南迁徙到现蒙古和中国的东北部地区。 这些习惯了寒冷气候带的南迁的先人,会比南部庇护所的原居民更适应寒冷的冰川期气候变化, 因此在进化上更具生存竞争力。 这一南迁,一定也导致在这些南部庇护所的人口结构的极大变化。 在东亚发掘的考古材料显示,在末次盛冰期的五千年期间, 这些蒙古人种的族群的繁衍显然非常成功, 他们遗址一直扩散到现中国长江以南, 甚至延伸到气候温暖的印度支那地区。 距今一万五千年前,全球回暖。 我们这些蒙古人种的先人, 一部分又开始随着气候的变化向北迁徙, 回到了中国的西北黄土高原,也回到了蒙古和西伯利亚北部。 全球刚开始回暖不久,新仙女木期(Younger Dryas Event)的极度寒冷气候突然降临到地球的北半球。 这一突发的气候变化,可能直接促成了人类由狩猎采集的生活方式向定居聚落的革命性转变,引发了约一万年前在西亚两河流域的农业革命。 也正是这一期间,在东亚大地上, 我们的先人们开始了农耕定居的新文化。 就这样,我们的先人五、六万年前走出非洲, 历经了四万多年的漂泊,最终在中华大地上找到了归宿。 既然近万年以来古人都能连人带马、拖儿带女地从西亚来到我们的阿尔泰山脉下的草原大漠和沙漠上的绿洲上安居,那么欧亚大陆东西两边古人相互间的文化影响,也就不言而喻了。 如果源于西亚的青铜冶炼和牛羊车马都能传到中原,同一时期里在西亚产生的创造文字的意念和构想也就不是没有可能启发了殷商的文字创造和运用。 如果说,坚信我们的民族和文明独立起源的中国考古前辈的依据是喜马拉雅山严寒的雪峰和中亚大陆寸草不生的大沙漠所带来的地理割据的必然, 他们的坚信会不会因为这几万年来就存在的欧亚草原通道而产生些许动摇? |